カテゴリー:ガラスの手入れ・メンテナンス

目次

窓ガラスの結露を防止したい!梅雨時や暖房を使う時期などに結露が起こると憂うつですね。おススメの結露対策を13選紹介します。結露はガラスやサッシの違いで状況が異なります。結露を根本的に解決して快適な住心地にする窓リフォームの種類も紹介します。

窓ガラスの結露防止・結露対策13選!

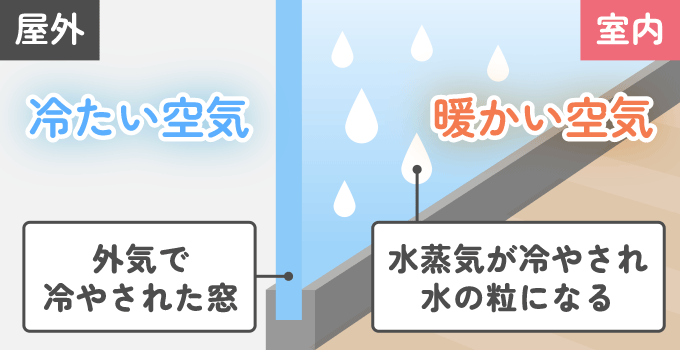

結露の原因は温度差

窓ガラスにできる結露は、室内の暖かい空気中にある「水分(水蒸気)」が、窓ガラスで冷やされて結晶化(水の粒)になることで起こります。寒い季節になると、窓ガラスや玄関ドアに結露が多いのは、外の気温と室内に温度差があるためです。

いますぐにできる結露対策!

寒い冬に結露ができた窓を見つけても、そのままにしている方が多くいらっしゃいます。その結露を放置すると、徐々に室内の環境は悪くなってしまいます。

ここでは気軽にいますぐにできる結露対策をご紹介致します。

1. ワイパーなどでこまめに結露を取り除く

できてしまった結露をこまめに拭くのも効果的です。朝や夜など気温が下がる時間帯に起こる一時的な結露は、サッと水滴を取り除けるワイパーがおすすめです。

一気に結露を拭き取る方法としては、新聞紙を窓全体に貼り付けて結露を吸い取らせる方法があります。

2. 換気をする

室内の湿度を下げる方法として換気がおすすめです。ご飯を作ったあとやお風呂上りに、換気をすることで室内にある水蒸気を外に逃がすことで湿度を下げ結露が発生するのを防ぎます。

換気の時間は10分程度あれば充分ですので、部屋が冷えすぎないようにおこなってください。

3. サーキュレーターで湿気を飛ばす

湿気がこもりやすい部屋などでは、窓の近くにサーキュレーターや扇風機を置いて湿気が停滞しないようにすることで、結露を防止します。結露にも効果的ですが、空気を循環させて部屋全体を温める効果も期待できます。

※サーキュレーターや扇風機の風は直接窓に当たらないようにしましょう。

4. 植物や水槽などを窓の近くに置かない

水蒸気の発生しやすい植物や水槽は、窓辺になるべく置かないようにしましょう。窓の近くにを置くことで日光で暖まり蒸発した水によって湿度が高くなるため、配置には工夫が必要です。

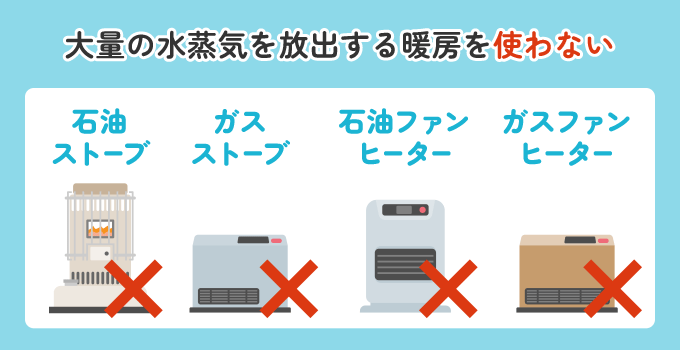

5. 開放型暖房機を使わない

開放型暖房機器はガスや石油を燃焼させて、熱を発生させる仕組みの暖房機器です。燃焼させるために大量の水蒸気を空気中に放出するので、結露を起こしやすい環境を作ってしまいます。

FF式暖房は、水蒸気を放出せないため結露発生の原因とはなりません。

開放型暖房機器は下記のタイプです。

- 石油ストーブ

- 石油ファンヒーター

- ガスストーブ

- ガスファンヒーター

6. カーテンを取り替える

窓からの冷気が来ないよう厚手のカーテンで閉めてしまうと、暖房で温められた空気との温度差が大きくなり結露が発生しやすくなってしまいます。なるべく日中はレースカーテンだけにし、室内と窓の温度差が少なくなるようにするのがおすすめです。

目隠しのためにほとんどカーテンを閉めている場合は、ミラーレースカーテンに取り替えることで目隠しと結露防止にもなります。

アイテムを使って結露対策!

手作りできる結露対策や市販のアイテムをご紹介致します。

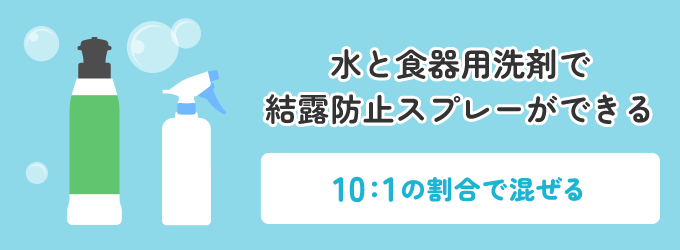

7. 薄めた食器用洗剤を塗る

食器用洗剤には、結露の水滴を付きにくくする「合成界面活性剤」が含まれています。

水と食器用洗剤を10:1で混ぜることで、結露防止スプレーを手作りすることができます。

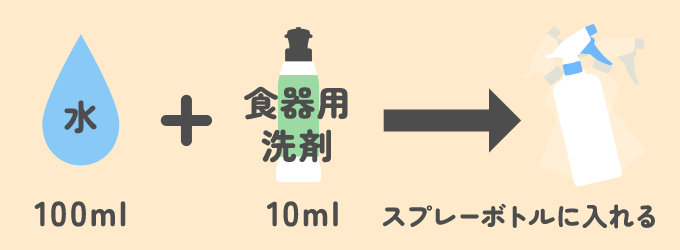

結露防止スプレーの作り方と使い方

- 水 100ml

- 食器用洗剤 10ml

- スプレーボトル(200ml以上のもの)

- アルコールスプレー 適量

- 雑巾 3枚~4枚

- 水と食器用洗剤をボトルに入れる

スプレーボトルに水と食器用洗剤を入れたら、しっかり振って混ぜましょう。これで結露防止スプレーの完成です。

- 窓の結露を拭き取る

結露を乾いた雑巾で拭き取りましょう。

- 窓にアルコールスプレーを拭きかけ掃除する

アルコールスプレーで除菌と汚れの拭き取りをおこないます。

- 結露防止スプレーを拭きかけ雑巾で拭く

結露防止スプレーを窓ガラスにまんべんなく吹きかけ、乾いた雑巾で液体を伸ばすように塗りましょう。

- 3日程度は結露を防止できます

結露防止スプレーは3日程度で効果が薄れてしまうため、定期的におこなうことをおすすめいたします。

8. 吸水テープを貼る

吸水テープを貼ることは結露しないようにするのではなく、出来てしまった結露が床に落ちずに吸い取り窓枠の腐食やカビ防止をすることが出来ます。製品によって接着力・交換時期(使用期限)は異なります。

吸水テープで吸い取り切れない結露が発生している場合は、別の結露対策をおこなって下さい。

9. 結露防止シートを貼る

結露防止シートは主に、窓ガラス全体もしくは窓ガラス下半分に貼る結露対策です。簡単に貼ることができますが、柄付きの物が多く視界を遮ってしまうため、貼る窓には工夫が必要です。

結露防止シートは、いわゆる断熱シートです。断熱シートで窓から伝わる熱を遮ることで結露の原因となる温度差を防ぎます。暖房の効きが良くなる効果もあります。

市販でさまざまの種類の結露防止シートが販売されているので、窓のサイズや柄などを選びお試しください。

※複層ガラスや網入りガラスなどはシートを貼ることでガラスが割れる恐れがあります。

※飛散防止フィルムが貼られている窓には貼ることはできません。

10. 緩衝材(プチプチ)や段ボール等を貼る

プチプチとも呼ばれている緩衝材ですが、空気のクッションがあることで断熱性優れていることで知られています。窓全体に貼ることで温度差を防ぎ結露の発生を防止できます。

プチプチのサイズが大きい結露防止シートもネットやホームセンターで販売されています。

プチプチ以外に、段ボール・新聞にも断熱効果があります。この方法は日光を遮断してしまうため、部屋が暗くなってしまいます。

結露で濡れた段ボールや新聞が窓ガラスに貼りついてしまったまま乾くと剥がしにくくなってしまうため、この対策は一時的な結露対策としておこなってください。

※複層ガラスや網入りガラスなどはこの結露対策をおこなうとガラスが割れる恐れがあります。

11. 除湿器を使う

除湿器を使うと、空気中の水蒸気を取り除くことができます。除湿器のしくみには3種類あります。

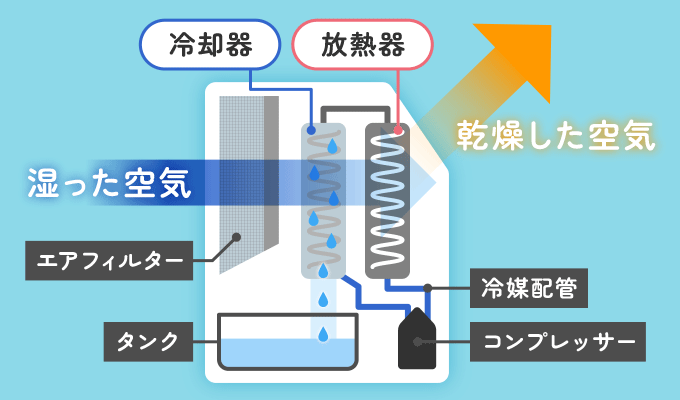

- コンプレッサー式除湿器

エアコンの除湿機能と同じ方法で除湿をおこなうタイプです。室内の温度が高いと水分量が多くなるため、その空気を吸い込み冷やすことで水分を追い出し除湿する仕組みですが、気温が低い冬場には不向きとされています。梅雨の時期や夏の雨の日には効果的です。

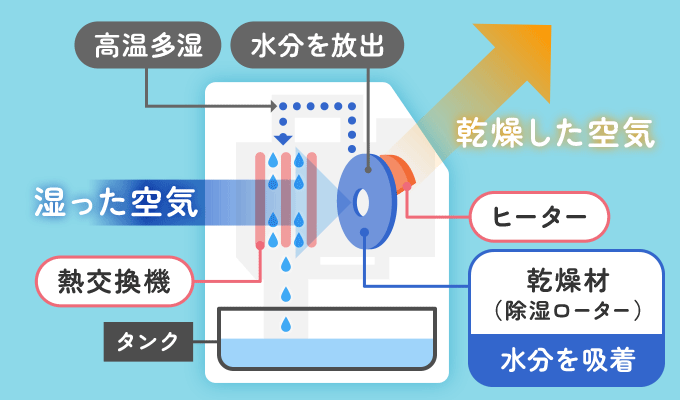

- デシカント(ゼオライト)式除湿器

室内の空気を吸い込み乾燥剤で水分をとり、乾いた空気を室内に戻す仕組みの除湿器です。乾燥材に吸着した水分を除湿器内のヒーターで温め、熱交換機で冷やし水にすることで排水タンクに溜まります。ヒーターがあることで、除湿器のまわりが暖かくなってしまうため夏場は不向きとされています。

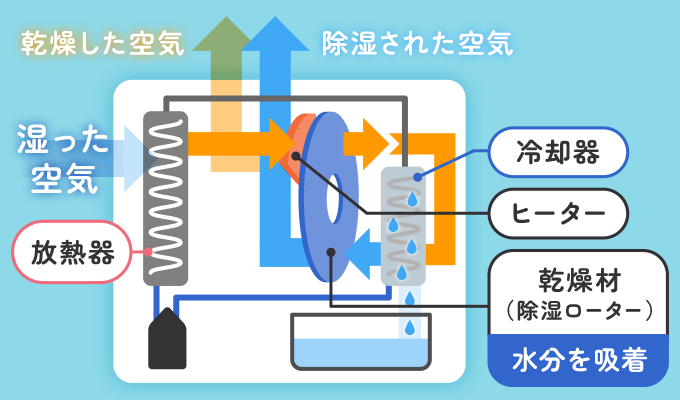

- ハイブリッド式除湿器

室温や湿度を感知し、コンプレッサー式かデシカント(ゼオライト)式を自動的に切り替えてくれる除湿器やメーカー独自のハイブリット方式の除湿器です。価格が高く、サイズが大きくなってしまいますが、効率的に湿度を調整し結露対策をするにはおすすめです。

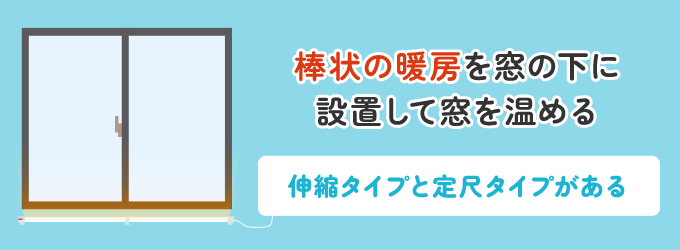

12. 窓用ヒーターを設置

棒状の暖房を窓の下に設置し、窓を温めておくことで温度差が発生しないようにする方法です。やけどをするほどの温度まで上がることがないので、小さなお子さんやペットが誤って触ってしまっても安心です。

※長時間触れているとやけどをしてしまいます。

窓用ヒーターには、伸縮タイプと定尺タイプがあります。

伸縮タイプ

窓用ヒーターの本体の長さが調整できる伸縮タイプは、収納がしやすく、様々な窓に合わせることができます。

価格の目安は15,000円~35,000円程度で、家電量販店やネット通販で購入することができます。デザインや機能が高いものになると価格も高くなります。

■参考商品

「森永ウインドーラジエーター(伸縮タイプ)」

森永エンジニアリング株式会社 ソラリスライフワールド

定尺タイプ

定尺タイプは、60cm・90cm・150cmなど長さが固定されていて、収納する際も畳んで短くすることはできません。価格が伸縮タイプよりは安く目安は15,000円~23,000円ですが、タイマーなどの機能などが搭載されていると値段は高くなります。

こちらも家電量販店やネット通販で購入することができます。

■参考商品

「マルチヒーター(定尺タイプ)」

株式会社ナカガワ工業 公式ホームページ

「森永ウインドーラジエーター(定尺タイプ)」

森永エンジニアリング株式会社 ソラリスライフワールド

窓リフォームで結露対策!

結露がひどい場合は、窓をリフォームすることをおすすめします。

窓の構造や設置環境によって湿気が溜まりやすくなっている場合があります。長期間そのような状態を放置していると、壁紙にカビが生えるなど家屋に大きな影響が出てきてしまいます。

13. ガラスやサッシを取り替える

ガラスやサッシを取り替える「窓リフォーム」といっても3つの方法があり、適切な方法はご家庭によって異なります。その3つの方法をご説明いたします。

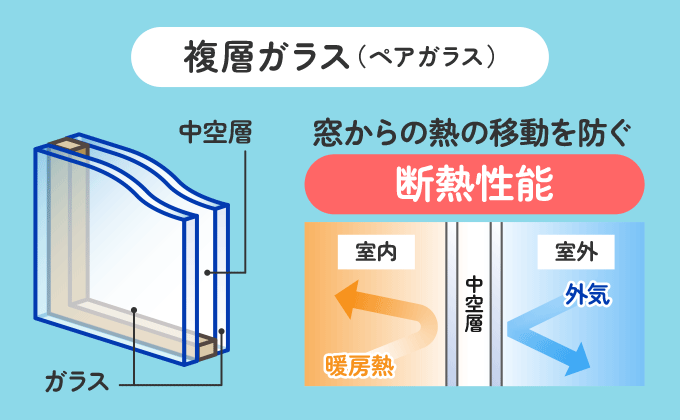

ガラスだけを替える

一枚ガラス(単層ガラス)を使っているのであれば、複層ガラス(ペアガラス)に替えます。 複層ガラスは、2枚のガラスの間に中空層がある特殊なガラスで、熱が伝わりにくくなるため結露発生の原因である温度差が起きにくい為結露しにくいガラスとなります。

窓からの熱が逃げにくくなることで、冷暖房の効きがよくなり省エネにつながります。

ガラスに厚みが増すためサッシも取り替える必要になる場合もあります。業者にガラスだけの交換が可能かどうか聞く必要があります。

見積りだけでも依頼できる業者は多いため、3社~4社に見積りを依頼し作業内容・金額を比較する「相見積り(あいみつもり)」でしっかりご検討ください。

サッシごと取り替える

断熱性能が高いことで注目されている「樹脂サッシ」は、結露対策にもおすすめです。

一般的にサッシはアルミ製です。軽く耐久性には優れていますが、外気の温度に影響を受けやすく結露が発生しやすい素材のため、窓リフォームの際は樹脂サッシが推奨されています。

アルミサッシに比べ重さがありますが、その重みによって気密性が上がります。樹脂は熱を伝えにくい素材のため、結露の発生も防ぐことができます。

室外側はアルミ製・室内側は樹脂製になっているサッシも販売されていますので、窓リフォーム際は納得いくまでしっかりと業者とご相談ください。

内窓を取り付ける

今ある窓の内側に木枠の窓をもう一つ取り付けて、二重サッシ(二重窓)にする方法です。小窓であれば、簡易的な内窓をご自身で取り付けることができるアイテムがネット通販などで購入が可能です。

リビングなどにある大きなサッシの場合は業者に依頼する必要があります。

二重サッシ(二重窓)にすることで、窓と窓の間に空気の層を作り外気の影響を受けにくい環境にすることで、結露が起こる温度差ができないようにします。

結露だけでなく、夏の日は涼しい室内の温度が外に逃げなくなるためエアコンの効きがよくなり省エネにつながるため、大変おすすめの対策です。

窓リフォームの際は助成金もご確認を

窓のリフォームをすることは、 省エネ対策にすすんで協力するとみなされて、リフォーム助成金が支給される場合もあります。助成金には国や地方自治体の募集など色々あり、時期によっても募集の有無が異なります。 まずは対象になる助成金があるかチェックしてみましょう。

地方公共団体の支援制度検索サイト

住宅リフォーム推進協議会のホームページでは日本全国の「住宅リフォーム支援制度」を検索することができます。もし、窓をリフォームすることをご検討中の方はぜひご覧ください。

今ある窓を換える以外に、増設することも業者に依頼をすれば可能です。詳しくは下記の記事をご覧ください。

結露で起こる被害

湿気でガラスやサッシが結露すると、水滴がダラダラと流れて見た目が悪いだけではありません。思わぬ健康被害が起こることも考えられます。

カビの発生

結露している状態は、部屋の中に湿気が溜まっている状態です。サッシやカーテンだけではなく、押し入れやクローゼットの中にもカビが発生しやすくなります。大切にしまっておいたつもりの洋服やバッグなどにカビが生えてしまうことも! カビの胞子を吸い込むことで、健康被害を起こす場合もあります。

カビが原因で起こる健康被害には鼻炎や喘息、皮膚炎といったアレルギー症状があります。

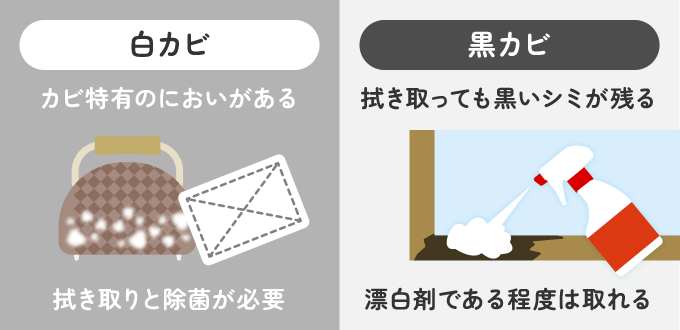

白カビ・黒カビの違い

カーテンやバッグについてしまったカビが白かったり黒かったりしませんか? 白カビは埃のような見た目で、簡単に拭き取ることが出来ますが、カビ特有のにおいがある為しっかりと拭き取りと除菌が必要です。

黒カビは、衣類以外にも窓枠などの木材にも付きやすいカビです。拭き取っても黒いシミが残ってしまうのは、根をはってしまったことが原因です。カビキラーなどの漂白剤を使うとある程度取り除くことができます。

アルコールでカビ除菌

キャンバス地のバッグや靴はカビがつきやすいため、湿気がこもりやすい靴箱には乾燥剤を設置しましょう。濃度が70%以上のアルコールスプレーや除菌シートで拭いておくと、カビがついてしまうのを防止できるのでおすすめです。

ダニの発生

カビとダニはあまり関連が無いようにも感じますが、どちらも似たような環境で発生しやすくなります。湿度や気温が高い状態で発生しやすくなり、人の皮脂や食べかす、ほこりなどを栄養源にして増えます。ダニの中にはカビをエサにするものもあり、カビが発生する状況ではダニにも気を付けなければなりません。

ダニが発生する、ダニの死骸によるハウスダストなどのアレルギーによる咳や、刺されることによるかゆみなどがあります。

ダニはどんな生き物?

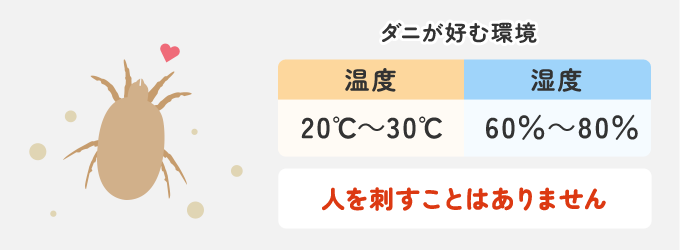

ノミは昆虫ですが、ダニはクモやサソリの仲間(クモ綱)というのはご存知でしょうか? アレルギーの原因となるダニは「ヒョウヒダニ(チリダニ)」と呼ばれる種類の、1年中見られる高温多湿を好むダニです。

温度は20℃~30℃、湿度は60%~80%の状態を好み、ダニの体や死骸だけでなく糞(フン)もアレルギー性疾患の原因(アレルゲン)となりますが、人を刺すことはありません。大きさは0.3mm~0.4mmでカーペット・布団・枕などに生息しています。

アレルギー疾患の原因はダニを吸うツメダニ?

ダニの中でもツメダニは、ヒョウヒダニなどの体液を吸って生きているダニです。

ヒョウヒダニ・コナダニ・チャタテムシなどが、新しい畳や新築から2~3年経った家で大量発生していると、ツメダニも大発生しているので人を誤って刺す被害が起こりやすくなります。

ツメダニは吸血はしませんが、夜寝いている人を刺し傷口から体液を吸ってしまいます。その刺された瞬間は痒みや腫れを起こすことはありませんが、数日経つと赤く腫れかゆみが起こります。

1週間ほどその症状が続く遅延性のアレルギー皮膚炎となります。

ダニを手軽に駆除する方法

室内にいるダニは布団やカーペットなど広範囲に生息しているので、掃除をしてもなかなか駆除しきれません。手軽に広範囲のダニを駆除する方法は、市販の蒸散殺虫剤がおすすめです。

くん煙剤・くん蒸剤は、駆除だけでなく増殖抑制の効果もあるので、定期的におこなっておくとダニが生息しにくい環境を整えることが出来ます。

製品に書かれている使用方法・使用上の注意をしっかりご覧ください。※製品によって異なりますが、平均的に1ヶ月に1度の使用が推奨されています。

木部のシミ・腐食

結露を放置したままでいると、窓枠や床にシミができ、長期的に放置されると木部の腐食に繋がります。住宅の状態を悪くしてしまうため、床下にある電源ケーブルや通信ケーブルなどの配線まで影響がでてしまうことがあります。

ケーブルが断線した場合、漏電し火災に繋がってしまうため、結露で木部が傷んだ場合は早めの修繕をおすすめ致します。

結露対策の方法はさまざま

窓ガラスの結露対策は、その日のうちにできる簡単なことから本格的なリフォームまで様々あります。根本的に解決するには窓ガラスやサッシのリフォームが理想的なので、検討して見てはいかがでしょう。